神渡良平のニュースレター(その32)

「沈黙の響き」

これまで「沈黙の響き」をウィークリーメッセージとしてお届けしてきました。お陰さまで反響が多く、多くの方からご意見を寄せていただき、いたく啓発されています。みなさんにお届けしたい話がたくさんあるので、これをウィークリーにせず、2、3日おきに発信することにして、みなさんと分かち合いたいと思います。お時間があるときに覗いていただけたら幸いです。

今回は先に紹介したオーストラリア・ブリスベンにお住いの西澤利明さんからの投稿に対し、横浜にお住いの詩人の柏木満美さんが西澤さんにとても考えさせられるメールを送られたので、それを転載します。

「今、学童保育のアルバイト先に向かう電車内で、神渡先生のホームページに掲載されている西澤様の文章を拝読し、心が震え、涙が溢れそうになっています。そうです、そうですと、ココロが大きく頷きながら、先を先をと読み進んでいます。

『沈黙の響き』という言葉から、これほどまでの深い思考に至れるのかと、私の心の奥にある何かと共鳴するものがあり、心の底の泉が波打つようでした。世の中は“目に見えないもの”“耳には聞こえないもの”で満ち満ちていますが、現象の背後にある息づかいに触れる貴重な感受性があってこそ、その人が書いた言葉を通して、読む側に貴重なメッセージが伝わってくるものです。

西澤様は、『静かな沈黙、つまり心情の波動は、至るところに全体として充満している。それが言葉を通して意識化されると、一つの実体としてのメッセージが形成されます。

“沈黙の響き”に耳を傾け、それを音や絵や言葉で具現化したものが『芸術』であり、“沈黙の響き”にそれぞれの感性が反応すると、今度は神が沈黙を破り、一人ひとりの心に現れる――。詩人は詩を書き、画家はキャンバスに絵をかき、音楽家は弦の響きでそれを表現しようとします』と書かれていますが、この部分は私のささやかな経験と重なり、まったく共感いたします。

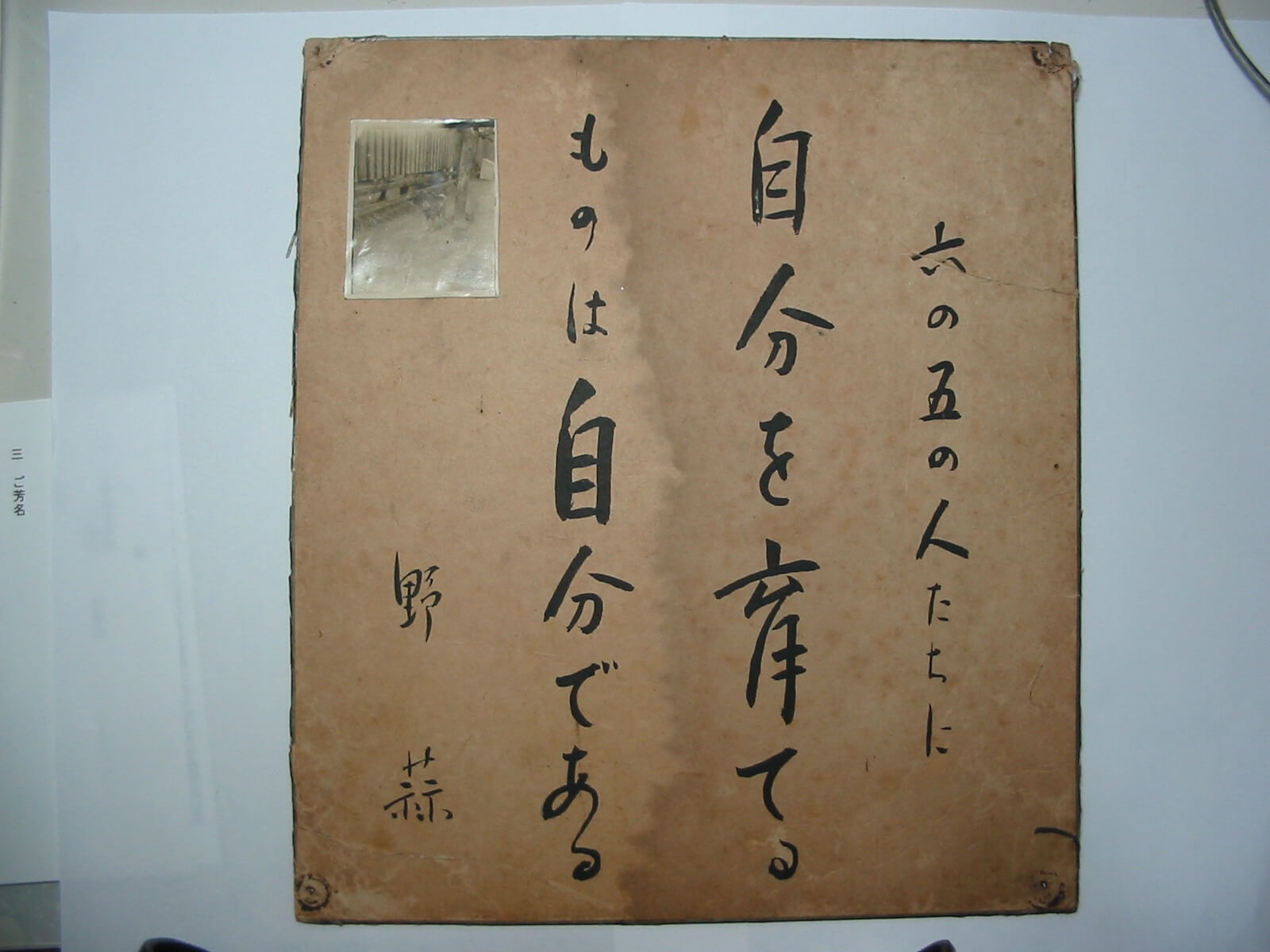

私は数年前から、自然や身の回りのさまざまな現象から、ハッとする感動の瞬間のとらえ、それを写真と言葉(詩)に表してまいりました。その写真と詩をフェイスブックやインスタグラムに投稿したり、葉書に印刷してポストカードとして使っているうちに、共感し、応援してくださる方が現れ出しました。

そのとき、この感動は私一人が個人的な喜びとして満足すべきものではなく、私を通して、どこかの誰かに届けられるべきものなのかもしれない、と思うようになりました。

神や天は、地上に生きる私達に“真善美”というメッセージを送っておられ、それをある時ある場所で誰かがキャッチし、それをその人なりの表現によって表したとき、ダイレクトには捉えられなかった人にも届く新たな光となる――。そんなことが私にも、もうずっと続いているのです。

『日々の喧騒から離れ、この沈黙の響きをしばし魂の奥で咀嚼すれば、“大いなるもの”が私自身を通して現れ、表現しようとされていることに気づきます』

西澤様が書かれたこの文章にも、私の心が、そうです! そうです! と喜んでおります。 また、次の文章もとても意味深長で、ウーンと考えさせられました。

『東洋は沈黙を空性として、何もない絶対無の世界だと捉えますが、絶対無はまた絶対有でもあるように思います。そこには汲めども尽きない無限の心情の宝庫があって、聖者はそれを“不二一元の真如”すなわち“真我”と呼んだのでした』

『私の目を通して、私の耳を通して、五体全ての感性は即仏性であり神性そのものです。まさに、ちょっと傲慢に聞こえるかもしれませんが、「神を見しもの、我を見るなり」です』

この部分からは、浅学ながらも私が触れさせていただいている鈴木大拙さんの言葉や仏教からの学びが思い起こされました。こうして、新たに目にする文章や言葉が、自分の中に散らばっている学びの欠片を照らし出してくれることは、大きな喜びでもあります。

西澤様は、『神渡さんの感性を通して伝わる“沈黙の響き”に耳を澄ませば、138億年の宇宙史の声が聞こえてくる』とおっしゃいましたが、私も全く同感です。しかも神渡先生を通して伝わる響きには、何ともいえぬ優しさ、慈愛が加味されていると常々感じています。それがうれしくて、神渡先生の著書を読んだ後はこちらまでそういう優しさのベールを身にまとえたような気持ちにもさせていただけます。

『人間を通して現れる神』のところで、「私の行為を通して、神そのものが顕現されるのであり、神ご自身の眼差しは自分の中にも重なって存在していると思います」とおっしゃっています。ここもとても共感するところで、日々研鑚を積み、と書くと大げさな気がしますが、ようするに日々反省をし、日々新たな気持ちで自分に与えられた場所で精いっぱいに生きるなかで、いつか私もこのような実感がもてたらなぁと思いました。

西澤様の文章を引用しながら、長い文章を書いてしまいました。こうして書くことで、波打っていた心の泉の水面が凪いでまいりました。ありがとうございました」

水面にできた輪がどんどん広がっていきます。「沈黙の響き」が、みなさんがシェアし合う場として育っていくといいですね。(続く)