「沈黙の響き(その129)」

アマゾンに聖ステパノ農場を拓いた

神渡良平

「昭和22年」(1947)の秋にエリザベス・サンダース・ホームがはじまってから、昭和55年(1980)の今日までの33年間は、私が生まれてからホームの仕事に従事するまでの、平和すぎるほど平坦な47年間の年月に学び得たものの、数倍、いや数百倍もの多くのものがあった」

澤田美喜さんは感慨深く、『母と子の絆――エリザベス・サンダース・ホームの30年』(PHP研究所)にこう書いています。外交官夫人として働いた日々も充実していたでしょうが、エリザベス・サンダース・ホームの運営は苦難の連続だっただけに、果てしない恵みをいただいていたのです。

「以前の平和な生活の中で育ってきた私は、世の中の美しいことだけしか知らなかったのである。だが、そのあとの33年は、私にとっては思いもかけぬ大きな試練の連続であった。私は日本ばかりでなく、世界中を旅して歩いた。しかしその旅は、それ以前の気ままな旅とはまったくちがって、むずかしい目的をもったつらい旅ばかりであった」

美喜さんはジョセフィン・ベーカーに連れられてパリの貧民街に足を踏み込み、そこで奉仕するジョセフィンを見て、とてつもなく啓発されました。芸能人として稼いだお金を、自分の出身母体である貧民街の救済に惜しげなく注いでいたのです。

だから外交官夫人として社交辞令の多い生活を送るよりも、誰かの実質的な手助けになる仕事をしたいと思ったのです。その結果、外交官夫人として夫を支えなければならない問題をどうするか、まだ子育てが終わっているわけではない自分自身の家庭をどうするかなど、解決しなければならない問題は多々ありました。

しかし、エリザベス・サンダース・ホームで混血孤児の養育を始めて、はるかに充実した生活になりました。前述の本には次のような一節が書かれています。

「昔の華やかな旅よりも、どんなに教えられ、得るものの多い人生の旅であったろう。ただひたすらに祈り、希望を失わないように努力する以外にない日々であった」

さて、澤田美喜さんはエリザベス・サンダース・ホームで育った混血孤児たちが、社会に出て、縮れ毛で肌が黒いだの、金髪で目が青いだのと差別されて難儀するよりも、建設的な生活が営める場所をつくるべく、ふさわしいところを探し始めました。

真っ先に候補に挙がったのはハワイでした。この島はありとあらゆる人種のるつぼであり、誰も肌の色など気にしておらず、のびのびと生活しています。だから最適な環境のように思えましたが、思わぬ障害がありました。

ハワイには厳とした移民法があって、旅行者として短期間過ごす以外は、割り当てられた移民枠に従うか、養子縁組してハワイに入国するほかには永住するすべがありません。日系人は厳しく制限されていました。ハワイは日本に近いのでとても便利ですが、諦めざるを得ませんでした。

美喜さんの父久彌さんは51歳の若さで三菱を退いたあと、農場経営を志して東山(とうざん)農場を興し、岩手の小岩井農場、千葉の末広農場に加えて、ブラジル・サンパウロ州でも広大な土地を購入して農場経営をしていました。

サンパウロ州の東山農場はコーヒー栽培と牧畜を主とし、農場を中心に、商事、銀行、鉱山、紡績、酒造、肥料などの分野にも進出し、多角的に発展していました。ブラジルはそもそも多様な人種が混ざった国なので、肌の色がみんな違うのはごく当たり前で、人種差別もありません。そのため、父の農場にエリザベス・サンダース・ホームの卒園生を送り込もうかと考えました。

それに夫廉三さんが代理大使として赴任した国がブラジルの隣の国アルゼンチンだったので、美喜さんは何回か来たことがあり、愛着がありました。しかし東山農場を営む兄たちの意見は、混血遺児という未知数のものを入れて、せっかくそれまで築いてきた信用を崩されてしまってはかなわないというものでした。それで断念し、新天地は自分たちの手で開拓しようと思い直しました。

そこで、美喜さんはサンパウロ州やその西部のパラナ州の日本人の入植地を見てまわりました。入植地は日本人移民の手によってどこもかしこも見事に開拓されていました。ベルオリゾンテとはポルトガル語で「美しき地平線」という意味ですが、大原始林の彼方の地平線に真っ赤な太陽が沈んでいく光景はまさに「美しき地平線」で、日本人移民たちはそんな夕日を眺めながら、明日に希望を懸けていたという思いが伝わってきます。

またエスペランザ(希望)という地名からは、必ず明るい未来が開けると「希望」を抱いて開拓を続けたのだろうなと連想できます。あちこちの農場を見てまわりながら、開拓者は原始林を一本一本伐採して切り開いた土地に限りない愛着を感じるものらしく、たとえ不作が続こうとも投げ出さず、そこに根を下ろして住みついて、ついに永住の地とするようです。

一方、移住者のなかには耕地を替えて、転々と移り住む人達もいました。彼らが土地に対する愛情が持てないのは、誰かが開拓した既製の土地を買って移り住んだからで、何かトラブルが生じると何の未練もなくさらりと売り払い、次の出来合いの土地を求めて移り住むのではないかと思われました。そんな人達は転々とするうちに、行方がわからなくなってしまうのです。だから「石にかじりついてでもそこで成功する」という不撓不屈の精神がなければ、開拓は成功しないと思いました。

それぞれの土地で人々から開拓当時の話を聞いて、美喜さんはこの上もない教育を受けました。美喜さんは『母と子の絆』に、

「成功するために必要なものは、今までは地の利とか、人の和とか思っていたけれど、私はさらに土地に愛情を持つということをつけ加えることができた」

と書いています。移住先がハワイやアメリカが駄目ならブラジルにと、グローバルと発想するあたりはさすがに岩崎彌太郎の孫娘です。発想のスケールが常人と違います。アマゾン定着が計画とおりに成功するか、闘いは正念場を迎えました。

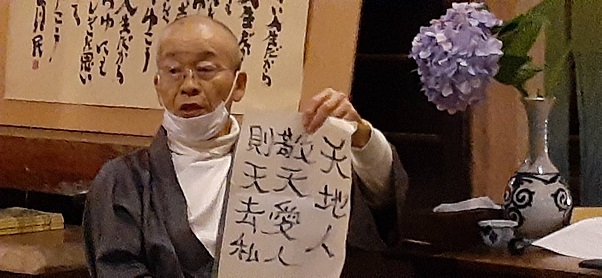

写真=澤田美喜さんが希望を託した南米のブラジル